※本イベントの主催者は「森のカンファレンス実行委員会」です。

本イベントに関するお問い合わせは、主催者までお願いいたします。

西東京国際イノベーション共創拠点ではお問い合わせを承っておりませんので、ご了承ください。

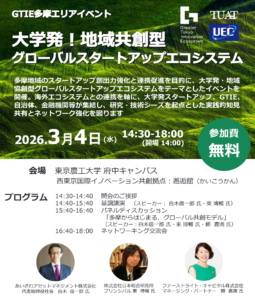

| 日時 | 2025年8月29日(金) 10:00~19:00 |

|---|---|

| 対象 | ・自然資本としての森に興味をお持ちの方 ・森の持続可能な経営モデルを考えておられる方 |

| 会場 | 西東京国際イノベーション共創拠点「邂逅館」1階イベントスペース、3階ラウンジ |

| 参加費 | 一般:3,000円(税込) 一般(軽食込):4,000円(税込) 学生:無料 学生(軽食込):1,000円(税込) |

| 定員 | なし |

| 主催者 | 森のカンファレンス実行委員会 |

| 公式HP | 森のカンファレンスHP |

| イベント内容 |

森という自然資本を、どのように捉え直すか。

森の持続可能な経営モデルを、どのようにつくり直すか。

自然資源の枯渇と、生態系危機の加速。

これらに向き合う多様な取り組みが、各地で芽吹きつつある。

人口減少と気候変動によって社会が疲弊し、

公共の担い手が減少するなかで、

森の保全と利用という二項対立を超えて、

地域固有の複雑性を受けとめながらも、

硬直した現状に、新たな光を差し込むことはできないだろうか。

自然とともに生きる、これからの社会に向けて、

各自の森の思想、実践、技術を携えて、

異なる探求がひとつの森となる、その合流点をつくる。

| スケジュール |

10:00~10:15 オープニングセッション

さまざまな森の探求の合流点

森がもつ多面的な価値を再認識し、持続可能な森をどのように育んでいくべきか。森林関連の事業者、林業関係者、研究者、そして森に興味を持つすべての人が一堂に会し、さまざまな視点から森の未来を語り合う、カンファレンスの意義を探求します。

10:15~11:15 トークセッション①

森の経営モデルをどうつくるか

持続可能な形で森を未来へとつないでいくためには、従来の枠にとらわれない森の経営モデルを構築することが不可欠です。気候変動、地域経済の活性化、多様な生態系の保全といった課題に応えながら、どのように森を経営するかを議論します。

林篤志氏(株式会社paramita)× 奥田悠史氏(株式会社やまとわ)

11:30~12:30 トークセッション②

暮らしと森を近づける

かつて一体だった森はいま、私たちの暮らしと切り離されています。繰り返し訪れることで、四季の移ろいに気づく。心や身体の成長を感じる。人や自然とのつながりが育っていく。そんな森と暮らしのあり方を探ります。

橋本崇氏(小田急電鉄株式会社) × 三好拓朗氏(株式会社パーク)× 古谷知華氏(日本草木研究所)

12:45~13:15 トークセッション③

なぜ無印良品が、森に取り組むのか?

無印良品は「感じいい暮らしと社会の実現」を目指し、地域課題に取り組みながら、木材を活かした店舗空間づくりや、人と山の望ましい関係づくりに挑戦しています。これまでの取り組みの実例を交えながら、持続可能な社会の実現に向けた考えを深めます。

新井亨氏(株式会社良品計画) × 三浦卓也氏(株式会社良品計画)

13:30~14:30 トークセッション④

都市における森づくり

都市にも緑は確実に存在し、その存在は私たちの心に安らぎを与え、日々の暮らしを豊かにしてくれます。都市における「森」の可能性は、計り知れません。都市における森づくりにおける現在と未来を、多角的な視点で議論します。

杉山俊一氏(株式会社日建設計)× 南部隆一氏(株式会社ACTANT)

14:45~15:45 トークセッション⑤

森の社会的共通資本を考える

森は、私たちの社会全体を支える社会的共通資本としての価値をもっています。森の価値を深く掘り下げ、未来に向けてどのようにこの共有財産を守り、次世代へとつないでいくべきかを、みなさんと共に議論します。

占部まり氏(医師/宇沢国際学館)× 阿座上陽平氏(株式会社Zebras and Company)

16:00~16:30 特別講演

これからの「森林循環経済」とは

日本が豊富に有する森林資源に着目し、その多面的・循環的活用による脱炭素化、経済安全保障強化、経済構造改革、地方創生及び森林文化の醸成を図る。これらの同時実現を目指す「森林循環経済」について学びます。

吉田誠氏(東京農工大学/教授)

16:45~17:45 トークセッション⑥

森のビジョンをどうつくるか

近年、地球規模での環境問題が深刻化する中で、森林の役割はますます重要になっています。日本各地の森それぞれのビジョンを、どのように考えるか。地域特有の課題はありながらも、全体としてもつべき方向性について議論します。

田島大輔氏(田島山業) × 長野麻子氏(株式会社モリアゲ) × 増村江利子氏(NPO法人グリーンズ)

17:45~18:00 クロージングセッション

自然とともに生きる、これからの社会に向けて

どのようなディスカッションが行われたのか、各議論の内容を共有しながら、さらに探求を深めます。現在の森に関する思想や実践、技術から未来への道筋を見出し、可能性と課題を認識します。

18:00~19:00 ネットワーキング

| 登壇者 |

※登壇順

・阿座上 陽平 氏(株式会社Zebras and Company)

早稲田大学商学部卒。メディア企業やスタートアップで事業成長に携わり、2021年にZebras and Companyを創業。社会性と経済性の両立を目指すゼブラ企業の共感者を増やすべく、ストーリーテリングやブランド戦略を通じて支援。ゼブラ企業を起点に、共感と持続可能性を軸とした産官学金の連携モデルを目指し、社会実装に取り組む。多様な主体が対話と協働を重ね、制度や市場の狭間にある価値をすくい上げる経営のあり方を模索している。近年は、ファイナンスの再設計や、新しい共助圏を担う事業・組織のリサーチ/投資にも注力している。2024年12月「ファイナンスをめぐる冒険」を監訳。

・増村 江利子 氏(NPO法人グリーンズ)

国立音楽大学卒業後、Web制作ディレクター、広告制作クリエイティブディレクター、メディア編集を経て、Webマガジン「greenz.jp」編集長に。他に、研究「知」と出会うメディア&検索プラットフォーム「esse-sense」編集、ビジネスドキュメンタリーマガジン『Community Based Economy Journal 』副編集長など。竹でつくったトイレットペーパーの定期便「BambooRoll」を扱うおかえり株式会社の共同創業者、「竹でつくった猫砂」を扱う合同会社森に還すの共同代表。「Forbes JAPAN 地球で輝く女性100人」に選出(2018年)。信州大学で里山と暮らしをテーマに農学修士を取得(2024年)。環境再生医。

・林 篤志 氏(株式会社paramita)

自治体、企業、起業家など多様なセクターと協働し、新たな社会システムの構築を目指して活動。ポスト資本主義社会を具現化するための共同体OS「Local Coop」、デジタルアートの保有を通じて気候変動問題の解決に取り組む「SINRA」、過疎地におけるデジタル関係人口を創出する「Nishikigoi NFT」など、多様なプロジェクトを展開中。

・奥田 悠史 氏(株式会社やまとわ)

三重の山奥育ち。幼少期はよく川に遊びに行き、何度か死にかける。アイスリンクで転び、額に傷が残り、焚き火にダイブして全身火傷を負い、傷だらけの少年時代を過ごす。大学では森林科学を専攻し世界一周旅行に出かける。卒業後は編集者・デザイナーを経て2016年「森をつくる暮らしをつくる」を掲げ長野・伊那谷にやまとわを創業。伊那谷産アカマツの「信州経木 Shiki」、経木の文具「Shikibun」、地域材家具「pioneer plants」「DONGURI Furniture」、森からはじまる食品ブランド「yamazuto」など、森由来のプロダクトを企画開発。また、「森の企画室」として自然と企業をデザインでつなぐことを目指して活動。

・橋本 崇 氏(小田急電鉄株式会社)

1973年生まれ。大学卒業後、小田急電鉄株式会社に入社。鉄道事業本部にて大規模駅改良工事、駅リニューアル工事、バリアフリー整備工事等を担当後、開発事業本部に異動し、新宿駅リニューアル工事、駅前商業施設、学生寮「NODEGROWTH湘南台」、旧社宅のリノベーション住宅「ホシノタニ団地」等の開発を担当。2017年より下北沢エリアの線路跡地「下北線路街」のプロジェクトリーダーを務める。現在は小田原・箱根担当、向ヶ丘遊園跡地開発を担当中。

・三好 拓朗 氏(株式会社PARK)

映画監督を目指してコロンビア大学大学院に留学後、現地の映像制作会社で働く。iPhoneとの出会いで衝撃を受け、プログラマーのいる面白法人カヤックに転職。面白いコーポレートサイトを多くつくる中、ブランディングと出会い、PARK Inc.を設立。利害関係や課題を整理整頓してソリューションとして新しい価値観を提唱することが得意。ブランディングと並行して「MOUNTAIN GOURMET LAB.」を通して山に新しい楽しみ方をつくることに注力。

・古谷 知華 氏(日本草木研究所代表)

大手広告代理店にて新規事業開発やブランディング業務に従事後、2021年に日本の森林資源をスパイスやハーブとして活用する「日本草木研究所」を創設。全国20ヶ所以上の山と連携し、林業と食業界を結ぶ事業を行う。数多くのミシュラン店や国内大手食品メーカーへの原料提供から、5つ星ホテルへの林産物を活用した商品卸など、林産物の新たな活用の場を広げる。1992年生まれ。2015年東京大学工学部卒。

・新井 亨 氏(株式会社良品計画)

2012年にインテリアアドバイザーとして入社し、お客様宅のインテリアプランを提案する傍ら、自社オフィスのリノベーションも担当し、日経ニューオフィス推進賞を受賞。その後、家具開発担当として、約20シリーズ以上の家具や収納用品の開発行う。現在は法人向けの什器・家具・内装材などの空間商材や、国産材を活用した商品の企画開発を担当。出張先は、だいたい山。

・三浦 卓也 氏(株式会社良品計画)

2023年良品計画に入社。ソーシャルグッド事業部地域事業担当として、店舗と地域を繋ぎ地域とともに課題解決に向き合う。団地活性化から持続可能な里山づくりまで日々奮闘中。生まれながらの樹木マニアの長男が生まれたことから、子供に巻き込まれるように日本各地の森に関わるようになる。趣味のフライフィッシングを通じて、森だけでなく川や里の生態系にも関心領域拡大中。

・杉山 俊一 氏(株式会社日建設計)

大規模複合建築やオフィス・ホテル・大学施設等様々な用途の建築を手掛けてる。「館山保養所計画」では、国産材利用促進のための「林地残材利用」システムを提案。併せて廃土ゼロ計画を実施。熊本桜町再開発計画では、建物屋上に1.2ヘクタールの地域に開放された庭園を計画。前面に広がる1.4ヘクタールの広場とともに城下町の広大なパブリックスペースを計画。環境負荷低減と地域環境向上を目指した設計を行う。

・南部 隆一 氏(株式会社ACTANT)

1979年生。国際基督教大学卒。ロンドン大学ゴールドスミスカレッジ、東京大学大学院学際情報学府にて修士を取得。廣村デザインオフィスにて、グラフィックデザイナーとして勤務後、サービスデザインを軸にしたデザインファームACTANTを設立。自然との共創デザインをテーマにしたACTANT FORESTやアーバンシェアフォレストComoris、システミックデザインクラブなど、複雑な社会課題に向けたデザインのあり方を探索する様々なプロジェクトを運営している。主な作品に「Comoris BLOCK」(2023 / 21_21 DESIGN SIGHT)など。

・占部 まり 氏(医師/宇沢国際学館)

シカゴにて宇沢弘文の長女として生まれる。1990年東京慈恵会医科大学卒業。1992~94年メイヨークリニックーポストドクトラルリサーチフェロー。地域医療に従事するかたわら宇沢弘文の理論をより多くの人に伝えたいと活動をしている。2015年3月には国連大学で国際追悼シンポジウム開催、2019年に日経SDGsフォーラム共催『社会的共通資本と森林』『社会的共通資本と医療』など。2022年5月1日に設立された京都大学人と社会の未来研究院社会的共通資本と未来寄附研究部門の発起人。環境問題や教育・医療など社会的共通資本を基軸に多角的な横断研究が展開されている。日本医師会国際保健検討委員、JMA-WMA Junior Doctors Networkアドバイザー。

・吉田 誠 氏(東京農工大学/教授)

2000年3月東京農工大学 農学部 環境資源科学科を卒業後、2005年3月に東京大学 大学院農学生命科学研究科で博士号を取得。2019年には木質科学分野での国際的な業績が認められた者に与えられるInternational Academy of Wood Science (IAWS) Fellowにも選出されている。森林生態系の物質循環において重要な役割を果たす分解者である担子菌(きのこ類)などの菌類を研究対象として樹木の生分解メカニズムを研究しており、また近年は、森林再生を目指した新たな林業の構築にも取り組んでいる。

・田島 大輔 氏(田島山業)

田島山業株式会社の取締役として、林業の課題解決に取り組んでいる。過去長らく経済合理性の低さに直面してきた林業において、10年前から家業に従事し、原木営業、6次産業化に邁進するも、R2年の激甚災害被災を通して林業に絶望する。現社長が掲げてきた「断固、森を守る」という理念と、鎌倉時代から森を守り繋いできた家業を見つめなおし、“真に”持続可能な林業の未来に向けた取り組みを進める。環境価値の経済化に発想を変え、CO2排出権取引、生物多様性保全などを推進中。現在は農林水産省政策評価第三者委員などを務める。

・長野 麻子 氏(株式会社モリアゲ)

愛知県安城市生まれ。愛知県立岡崎高校卒、東京大学文学部フランス文学科卒、1994年に農林水産省に入省。2018年から3年間林野庁木材利用課長として「ウッド・チェンジ」を各地で叫び続ける。豊かな森を次代につなぐことを勝手に天命と感じ、2022年6月に早期退職。同年8月に日本の森を盛り上げる株式会社モリアゲを設立し、森林業コンサルタントとして全国の森をモリアゲ中。

※本イベントに関するお問い合わせは、主催者までお願いいたします。